Würde man sich Tickets für ein Fußballspiel kaufen, ohne zu wissen, wer eigentlich spielt? Würde man sich ein Jahr im Voraus Konzertkarten besorgen, um die Musikaufführung hindurch in der Toilettenschlange anzustehen und sich mit Fremden über den Zustand der Sanitäranlagen zu unterhalten? Vermutlich eher nicht. Doch genau dieses Verhalten ist den ganzen Sommer hindurch in ganz Deutschland zu beobachten, rund um verlassene Militäranlagen, unglamouröse Kuhweiden und verschlafene Kleinstädte – auf getarnten Volksfesten ohne Riesenräder, die sich Festival nennen.

Ein Jahr, mindestens einige Monate im Voraus kauft man als mutiger und euphorischer früher Vogel Karten für das Festival seiner Wahl. Man erwirbt damit in der Regel eine musizierende Katze im Dudelsack. Man kauft Tickets im Wert der eigenen Nebenkostenabrechnung ohne zu wissen, wer in diesem Jahr für die musikalische Untermalung sorgen wird, während man beim Bierstand anstehen wird. Am Ende ist solch ein Kauf immer eine Wette darauf, dass Helene Fischer es niemals nach Wacken oder schon morgen nach Tomorrowland schaffen wird. Doch ein Restrisiko bleibt immer. Und so fiebert man der Veröffentlichung des Line-Ups entgegen, der Ziehung der Lala-Zahlen. Bei Verkündung der Namen fragt man sich wie so oft, wer seine Band eigentlich Der Butterwegge, Ein Klumpen Hack, Reis against the Spülmaschine oder Rome is not a town nennt. Wie so oft kennt man nur einen Bruchteil der Künstler. Und wie wie so oft stellt man bei Bekanntgabe des Zeitplans fest, dass die wenigen – zumindest dem Namen nach bekannten – Bands gleichzeitig auf verschiedenen Bühnen spielen werden. Doch das tut der Vorfreude keinen Abbruch und so verfolgt man hochsommerliche Vierwochen-Wetterprognosen.

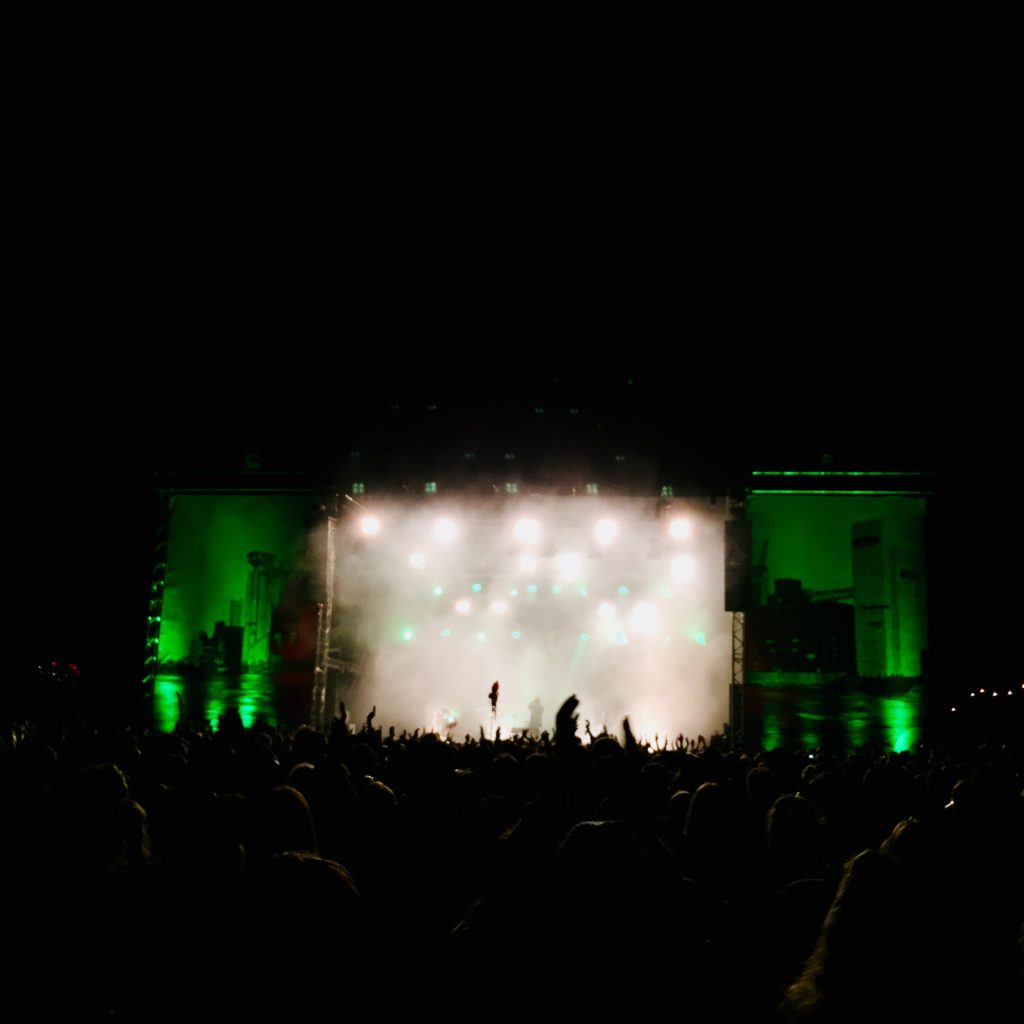

Und dann beginnen pünktlich mit dem ersten Sommergewitter diese vier Tage des Anarchivals, in denen Ernährungs-, Köperpflege-, Schlafregeln und überhaupt diese Welt da draußen ignoriert werden. Natürlich sind nicht alle Festivals gleich. Die einen warten mit eigenen Apps, Landschaftsarchitekten und veganem Amuse Gueule auf, während andere eher mit Schlamm- und Bierduschen ihre Besucher zu begeistern wissen. Und doch sind die Grundprinzipien sehr kongruent: so gibt es auf keinem Festival Handyempfang, weswegen man den Großteil seiner Zeit damit verbringt auf andere Menschen zu warten, diese zu suchen oder komplexe Absprachen zu treffen („Ich gehe Pfand wegbringen, aufs Klo, neues Bier holen, einen Crêpe essen und treffe dich danach am Marterpfahl neben dem Lachsdönerstand neben der Bühne wo vor drei Jahren die Abstürzenden Brieftauben spielten.“) Nicht zuletzt dank dieses Suchproblems tritt die Musik allgemein in den Hintergrund. Man beschäftigt sich vielmehr mit den Fragen „Was esse ich als Nächstes?“ und „Wie viel kann ich trinken ohne dem Dixieklodilemma („Ich benötige Alkohol, um das Klo zu ertragen, aber je mehr ich trinke, desto häufiger muss ich auf dasselbige“) entgültig zu erliegen?“. Und am Ende der ganzen Orgie nimmt man den Headliner – egal welchen – nur noch als verschwommene Licht- und Lärmpunkte wahr.

Allen Festivals gemein sind zudem einige mehr oder minder stark mit Glitzertapete ausgelegte Besucherschubladen. Die moderne Festivalbesucherschaft gliedert sich in folgende sechs Gruppen:

Der Verglitzerte: sind Festivals für ihn die Möglichkeit seinen Glitzer-Fetisch, seinen Traum von einer Kosmetikerausbildung und beeindruckende Grundkenntnisse des German Engineering rund um Partysticks offenzulegen, so trägt der Verglitzerte jeden Tag ein neues, abgestimmtes Outfit, sieht stets frisch geduscht aus und hat immer ein leichtes „Woohoo“ auf den Lippen.

- Regenschuhe: Stiefeletten mit neckischen Punkten.

- Tanzverhalten: der risikoarme Two-Step kombiniert mit einem regelmäßigen Erheben der Vorderläufe und „Wohoo“-Rufen.

Der Verlotterte: sichtlich gezeichnet vom Leben auf dem Campingplatz und eigenem Bierkonsum streift der Verlotterte planlos, ungekämmt und ungehemmt über das Gelände – meistens auch dann noch, wenn die Bühnen bereits abgebaut werden.

- Regenschuhe: barfuß, manchmal klebt ein Klumpen Konfetti oder Stück Pizza unter der Sohle.

- Tanzverhalten: so seltenes wie unrhythmisches Beugen und Strecken der Knie, der Kopf ist dabei tief in Richtung der im Schlamm feststeckenden nackten Füße gesenkt.

Der, der wegen der Musik da ist: leicht zu erkennen an einem Wolfgang-Petry-haften Arm voller Festivalbändchen und Mannschaftstrikots, die wie eine Trophäe und Drohung zugleich getragen werden. Übliche Vereine sind dabei Die Ärzte, Iron Maiden oder Wacken. Eher selten das Hamburger Bachorchester oder Rihanna.

- Regenschuhe: Bundeswehrstiefel.

- Tanzverhalten: rein kopfbasiert, Ausnahme bildet der Ringelpietz mit Schubsen im Moshpit vor der Bühne des Lieblingsvereins.

Der Verstrahlte: sonst nur in Untergrundclubs anzutreffen, nutzt der Verstrahlte die Gelegenheit, einmal sein Koks mit einer Prise Frischluft bzw. bunte Pillen in real existierendem Konfettiregen einzunehmen.

- Regenschuhe: weiße Sneaker, die weiß bleiben, weil ihn das weiße Koks über die Menge fliegen lässt.

- Tanzverhalten: epileptisch, ausdauernd, gesponsert von Duracell.

Der Verballermannte: Malle ist nur einmal im Jahr, daher besucht der Verballermannte Festivals, um diese Lücke zu schließen. Zu erkennen ist er an Rippshirts mit sexistischen Sprüchen, Sonnenbrand und der Frage nach Sangria Eimern. Zudem besteht meist sehr offenkundiges Interesse an weiblichen Verglitzerten.

- Regenschuhe: Flipflops gesponsert von einem Schnapshersteller.

- Tanzverhalten: auf einem Podest, laut, lallend, textfremd.

Die Familie: daran zu erkennen, dass sie ihre mit an Kampfjetpiloten erinnernden Ohrschützern ausgestattete eigene Nachbrut an der Hand hält – als Symbol für den Griff nach dem Strohhalm der Vergangenheit.

- Regenschuhe: Ganzkörperregenanzug.

- Tanzverhalten: musikunabhängiges, leichtes Wippen mit Kind im Arm, um dieses ruhig zustellen.

Doch das Schöne ist: mit dem ersten einsetzenden Platzregen sehen alle plötzlich gleich aus. Unter Ponchos vereint ist die Menge nicht mehr voneinander oder vom Zeltplatz zu unterscheiden.

Der Zeltplatz selbst ist im übrigen Ort großer Träume – und großer Enttäuschungen. Man stellt sich ein Leben dort zunächst sehr idyllisch vor: ein eigenes, kleines Zelt als gemütliche Höhle unter freiem Sternenhimmel umgeben von Freunden. Wie jedes Jahr wird die Höhle nur recht schnell zur Hölle. Morgendliche Hitze wechselt mit nächtlicher Kälte. Eine Emulsion aus Schlamm, Staub, Bierdunst und Schokoriegelresten bildet sich nach ca. 23 Minuten im Zelt und wirkt im allgemeinen lebensfeindlich, außer auf Ameisen. Und spätestens mit dem ersten Betrunkenen, der in einer mondscheinklaren Nacht für „Regenprasseln“ an der Zeltwand sorgt, vergeht die Romantik. Nie still wirkt das Leben auf dem Zeltplatz wie ein geschäftiger Großmarkt – voller zerdelltem Fallobst.

Und doch fährt man am Ende zerdrückt, verschlammt, verstaubt und übermüdet nach Hause und googelt auf dem Heimweg „Vorverkaufbeginn 2019“ – und hofft, dass sich bis zum nächsten Jahr endlich eine Band mit dem Namen Glitzernder Schellenaffe against Lachsdöner ohne Reis formieren möge.

Ein Gedanke zu „Glitzer, Schlamm und ein bisschen Musik – Typologie der Festivalbesucher.“

Nun hab ich es schwarz auf weiß……darum bin ich nie auf einem Festival dieser Kategorie gewesen. 😊Mir reichen schon die Open Air Veranstaltungen auf Bühnen unter freiem Himmel, wo die Musik bekannt, die Interpreten Weltruhm haben und die Menschen einigermaßen normal sind! Aber weder Zelt, noch Dixiklo,noch Dönabude sind für mich Dinge, die ich mit einem gelungenen und schönen Abend/Wochenende verbinde! Darum bewundere ich Menschen die sich oben beschriebener „Tortur“ freiwillig und für viel Geld, aussetzen 😂. Auch den Schellenaffe! Der dies quasi als Inspiration der besonderen Art sieht!!!👍